まさに「衝撃的」といっていいほどのインパクトを持ったファーストミニアルバム。収録曲こそ6曲と少ないが、フィッシュボーンというバンドの特徴、魅力を物語るのに十分な、勢いにあふれた一枚。スカ、ファンク、レゲエ、パンクといった要素が渾然一体となっり、若さにまかせて爆走するその音楽性は、明らかにそれまでの「ブラック・ミュージック」の枠を大きくはみ出していた。 プロデュースはバングルズなどを手がけてきた事で知られるデヴィッド・カーン。彼がフィッシュボーンを発掘し、CBSと契約させた。この後「Truth and Soul」までプロデュースを担当することになる。 驚くべき事に、デヴュー時のメンバーの年齢は17~20歳だった。当時のメンバー写真には、どう見ても「L.A.貧困地帯の若いギャング」としか言えない出で立ちの面々が写っている。しかし、このバンドはデヴュー時から反権力指向、現代社会に対する批評性など、高い「社会性、政治性」を有していた。「Party At Ground Zero(=核爆弾投下地点でパーティー)」や「V.T.T.L.O.T.F.D.G.F.(=Voyage Through the Land of the Freeze Dried Godzilla Farts=フリーズドライされたゴジラの屁の国の旅)」などは当時続いていた米ソ間冷戦という状況の下で、誰もが抱いていた核戦争勃発への潜在的な恐怖感、狂気を描いている(ちなみにゴジラの主食は放射能)し、「Ugly」では俗悪な政治家を辛辣に批判している。 一方、定番曲「Lyin' Ass Bitch」ではフシダラで節操のない恋人にキレまくる男の心情をひたすら描いているなど、地に足のついた生活感と、先に述べたような政治問題を同じ感覚で歌にしてしまえるのも、彼らの特徴のひとつと言えるだろう。 スペシャルズ、マッドネスといったツートーンレーベルのスカバンドのセンスから一歩踏み込んだ、爆発的なパンク・スカを実現させたバンドが出てきたワケだから、これはもう驚愕としか言いようがない。後に、いわゆる「スカコア」とカテゴライズされる多くのバンドに与えた影響も計り知れない。フィッシュボーンミュージックの偉大な始まり。(mine-D)

フルアルバムとしては初の作品になる。プロデュースは引き続きディヴィッド・カーン。全体的に落ち着いた音作りがなされており、前作の衝撃と比べると正直やや物足りなさも感じる。よく言えば都会的で洗練されたサウンド、悪く言うと「おとなしい」音。前作での突っ走るような躍動感から、少し足を止めてじっくり彼らの引き出しを見せたというべきか。 サウンドの特徴としては、彼らのルーツのひとつである、ファンク色がかなり前面に押し出され、なおかつわりあい「オシャレ」にアレンジされている事が挙げられる。全体的に、ゆるやかなグルーヴ感を感じさせる作品だ。また時代を反映してか、やや「80年代ニュー・ウェイヴ」を感じさせる楽曲もある(特に「A Selection」「In The Air」)。ストレイトなスカ、パンクは息を潜める事となった。 前作では見られなかったような曲に目を向けてみよう。たとえばバラード曲「Movement In The Light」に見られるメロディーの美しさは秀逸であり、彼らが素晴らしいメロディーメイカーでもあることを証明している。本作中で圧巻なのは「Turn The Other Way」。ホーンのフレイズが印象的な、実にクールなレゲエチューンで、まさに彼らにしか作り出し得ないサウンドである。 サウンド的変遷とは関係なく、バンドの姿勢としては一貫しており、高い政治性、社会への批評性など、彼らのとんがり方は他の作品と変わらない。核問題への言及も前作から引き続いている。(mine-D)

カーティス・メイフィールドのカヴァー曲「Freddie's Dead」で幕を開ける89年発表の作品。初期のスカ・パンク色の強いサウンドから、やや、「やわらかい」印象を残したセカンドを経て、ここへ来てバンドサウンドに大きく深みが出た感がある。初期の名盤と呼んでいいだろう。「Freddie...」は、フィッシュボーンのキャリアの中ではいちばんのヒットを記録した。「Ma and Pa」など、ノリのいいスカ・チューンや、「Subliminal Fascism」といったパンク・チューンもしっかりキメつつ、全体的にはファンク、パンク、スカ、バラードさらにはカントリー(と呼んでいいのか)…そんな音楽スタイルまで、実にヴァラエティに富んだ作品。 前述の「Freddie...」では、後のヘヴィ・ロック路線に通じるようなギターのリフが聴ける。強烈なアンチ・ドラッグのメッセージを込めた曲で、フィッシュボーンと同じく、ブラック・コミュニティのヘヴィな現実を訴え続けた先達、カーティス・メイフィールドの曲をハードアレンジでカヴァーするという、エキサイティングな試み。他にはブリブリにファンキーなノーウッドのベースが暴れまくる「Bonin' In The Boneyard」などが聴き所。 特にこのアルバムにおいて特徴的なのは、黒人低所特層社会における差別、貧困といった問題を正面から捉えた曲が多いことだ。先に触れた「Freddie...」を筆頭に、「1940年代に生まれたおれの両親。彼らは選挙権を持っていなかった」というフレイズで始まる「Slow Bus Movin'」や、「また殺人の悲劇が起こった 警官が若いブラザーを射殺したんだ」と歌われる「Ghetto Soundwave」。このアルバムで彼らが告発している問題の多くは、他の作品と比べてみても、ひときわ重い。にもかかわらず、音楽的には思わず体が動き出してしまうような、ダンサブルかつカラフルな印象を与えるサウンドなのだ。 こうしたヘヴィな手触りの曲の最後は、クリス・ダウドのリード・ヴォーカルによる美しいバラード「Change」で幕を閉じる。この上なくハードな現実の中にいて、手の施しようがないような惨状を目にし、無力感、虚無感に打ちひしがれながらも「この現状を変えられるはず」という希望、祈りを捨てない…。彼らのスピリットを凝縮したような名曲だ。(mine-D)

前作発表後に加入したギタリストのジョン・ビッガムがメンバーとしてクレジットされた最初の作品。本作と次の「モンキーの惑星」は、時代を反映してか、相当ヘヴィなアプローチがとられている。ギターの音といい、グルーヴ感といい、これらのアルバムはフィッシュボーンなりの「ヘヴィロック」表現ととっていいだろう。しかし、一般的な白人ヘヴィロックと違うところは、ハードかつヘヴィな音を鳴らしていても、けっしてフィッシュボーン的音世界に破綻がない点だ。ハードエッジな曲においても、緻密なコーラス、ホーンアレンジといった「フィッシュボーン節」は健在で、そういう意味では丁寧に「構築された」ヘヴィ・ロックだといえるし、逆にいうとこうしたサウンドは「素直にのりきれない」面もあるのだが、とにかく、他のバンドでは絶対実現できないようなユニークなヘヴィネス世界が本作において成立している、そのことだけは間違いない。もちろん、本来の持ち味であるスカ/ファンク・テイストも失われていない。 収録されている曲はいずれも粒ぞろいでクォリティが高いし、「If I were a...I'd」という曲の、それぞれ歌詞が違ういくつかの短いライヴテイクを間に挟みながら配置された曲構成は凝っていて飽きさせないし、量的にも十分すぎるほどだ。フィッシュとノーウッドによる、確かなグルーヴ感が全体を貫いており、このグルーヴ感、全体の雰囲気から、かなりP-Funk色が強い作品だとといえるのではないか。リズム隊の土台の上にいくつも積み重ねられた音によって重厚感を醸し出している。それでいてパンキッシュな疾走感を失っていないのは驚異的だ。社会的メッセージの強さも前作よりさらに増している。 ドラッグ問題に対するアプローチが多い事もこのアルバムの特徴として挙げられるだろう。「Junkies Prayer」(このチューンは、ヒップホップ・ユニット「ア・トライブ・コールド・クエスト」のQ-Tipにインスパイアされて作ったとクレジットされている)「Pray To The Junkiemaker」などずばりそのもののタイトルの曲はもちろん、他の曲にも随所にドラッグに対する言及が見られる。 このバンドはメッセージ性と音楽性の両立というできている数少ないバンドのひとつだと思う。社会的メッセージを世に広めるための手段として音楽を作るアーティストはいる。あるいは「音楽が好きでやってるだけ」で、特に伝えたいメッセージなどはない、メッセージはあってもオマケ的なものにとどまっているアーティストは多い。しかし、両者それぞれを同時に高い水準にキープしているバンドはそう多くはなく、そのひとつがフィッシュボーンだと思う。このアルバムに収められている「Pray to the Junkiemaker」。音だけ聴いていれば、南国を思わせるような軽快なレゲエのリズムで、思わず踊り出したくなるような曲だ。しかし歌詞をチェックしてみると、周りの人々がドラッグによって身を持ち崩していくハードな現実に対する怒りに満ちた曲だったりする。こういう芸当ができるのはフィッシュボーン以外にいないと思う。 「Everyday Sunshine」。生きることはつらいことだ。その事を十分すぎるほど理解した上で、それでも「毎日太陽が降り注ぐ世界」に希望を持ち続ける、強靱でポジティヴな姿勢が結晶化したような曲。こういった思想性は筆者にスライ・アンド・ザ・ファミリーストーンを想起させる。個人的には彼らのレパートリーの中でいちばんの名曲だと思っている。 本来なら、彼らはこのアルバムでブレイクするはずだった。バンドがいちばん乗っていた時期だと思うし(それは作品を聴けば分かることだ)、どう考えてもクォリティの高い曲ばかりだ。全体的なバランスも抜群だと思う。にも関わらず、結果的にたいした売り上げを記録することはできなかった。(mine-D)

フィッシュボーン史上もっともハードコアなナンバー「Swim」で幕を開ける本作。この作品と前作を併せて「ヘヴィ・ロック2部作」と呼ぶことができるかもしれない。こうしたヘヴィ・ロックサウンドへの取り組みは、オリジナルギタリスト=ケンダル・ジョーンズの意向が強く反映していたらしい。この作品のクォリティも、前作同様かなり高い。が、ここでは前作の一部に見られたようなユーモラスな感覚はそぎ落とされ、よりシリアスな世界観が展開されている。 これは前作にも共通して言えることだが、すべての曲において音の厚みが凄い。例えばP-Funkのライヴのように、怒濤のごとく繰り出される音数の波に翻弄されるのと同時に、ぶっといグルーヴ感が体中にしみ込んでくる…。そんな印象のサウンドだ。 印象に残る曲を挙げてみると、まず、おそらくは黒人女性の事を歌っていると思われる、悲しげな「Black Flowers」。「それでも夢見る事をやめない。愛し続ける」と歌うクリス・ダウドのヴォーカルが切ない。「Unyielding Conditioning」は抜群にメロディのいいオールド・スタイルのスカ・ナンバー。こういう曲を聴くと、本当にフィッシュボーンは素晴らしいスカ・バンドだと感じさせられる。他にはもろにP-Funkを感じさせるぶっといグルーヴの「Properties Of Propaganda」などなど。 クリス・ダウドがヴォーカルをとる曲は前作から増えてきていたが、この作品でも「Servitude」「Black Flowers」「End the Reign」など(未確認だが、おそらくこれらの声はクリスだと思う)でリードヴォーカルをとっている。アンジェロの攻撃的なヴォーカルとは違い、彼の声にはある種内向的な独特の雰囲気があり、いいのだ。クリスによる曲は、フィッシュボーン・ミュージックの一側面として確立されたと言っていいだろう。 他のアルバムでは見られない、少しユニークな曲は、ジャズの名サックス・プレイヤー、ブランフォード・マルサリスがソロを吹いている「Drunk Skitzo」(「飲んだくれの分裂症」)。「アヴァンギャルド・パンク」と呼べばいいだろうか、特にアンジェロ・ムーアの持ち味が影響しているのだろうが、バカバカしさと狂気に満ちあふれた、すばらしい作品だ。 なお、邦題の「モンキーの惑星」についてだが、筆者など最初見たときは「なんという適当な邦題をつけやがる」と憤慨したものだが、実は映画「猿の惑星」で描かれているテーマが「人間の傲り高ぶりに対する痛烈な批判」だったという事と、このアルバムのタイトルが「猿に脳みそをやってみろよ、『おれが世界の中心だ』って言い出すぜ」である事を考え合わせると、この邦題もあながち的を外しているとは言い難いのだ。もちろん、当時のレコード会社の担当者がそこまで深く考えていたかどうかは定かではないが。(mine-D)

ギタリストのケンダル・ジョーンズが、父親の影響でカルト宗教にはまり、バンドを脱退してしまう、クリス・ダウドもバンドを脱け、レコードは売れず、古巣ソニーからは首を切られ…とバンドにとってはとてつもなくハードな出来事が続いた末、ボーイズIIメン、TLCなどを手がけたプロデューサー、ダラス・オースティンの有するRowdy Recordsからリリースされたのがこの作品。 基本的には、前作までの路線を踏襲した、わりあいハードなサウンド。ここに見られるのは、紛れもなくフィッシュボーン的音世界だが、前作までと比べると、どうにも空回りしている感じだ。これ以前の作品に見られたようなカラフルな印象がなく、いわば「彩度が低い」という感じ。また、表現に余裕がなくなっているような印象も受ける。まあ、バンドの状況を考えると無理もないのだろうが…。 アンジェロが1995年から始めているポエトリー・リーディング・ソロプロジェクト「Dr.MaddVibe」からの影響も出ており、「Interlude 1」「同2」はまさに彼のソロ作で見られるようなポエトリー・リーディング作品となっている。 分かりやすいヒップホップでもなくR&Bでもない、ロック、スカ、パンク、ファンクを混合した特異な音楽スタイルを貫き通したブラック・アーティストとして、フィッシュボーンは真に革新的であったし、意味のある事をやってきた。しかし、結局マーケットは彼らを受け入れなかった。彼らは一度もブレイクする事なく、ここまで来てしまった。なぜか。いちばん大きな原因のひとつに黒人差別がある。自分たちを取り巻く音楽産業自体に初めて直接言及した「Rock Star」においてアンジェロは、こう述べている。

音楽産業…白人のロック・スター どこもかしこも…白人のロック・スターだ (中略) ほんの少しの…黒人のロック・スター ただの記念に…黒人のロック・スター ケンの立つ事を歌ったりはしない 黒人のロック・スター

我々リスナーは、無意識のうちにこういった差別を行っている。売れているロック・バンドはみんな白人バンドばかりだ。白人はロック、黒人はヒップホップ、R&B…という、無意識の先入観念が、送り出す側にも受け取る側にもある。もちろん例外がない訳ではない。しかし、今の音楽産業をざっと見回してみた時、こうした構図ははっきりと際だって見てとれる。なぜ黒人のロック・バンドは売れないのだ。 日本盤タイトルは「フィッシュボーンの逆襲」だ。しかし、残念ながら彼らはこの作品においてはリベンジを果たすことができたとは言えない。これは彼らの敗北であると同時に、我々リスナーの敗北でもある。(mine-D)

実に4年振りにリリースされたオリジナルアルバム。その間にフィッシュ、ジョン・ビッガムの2人も脱退し、けっきょくバンドに残ったのはアンジェロ、ノーウッド、ダーティ・ウォルトの3人のみになってしまった。新たに3人のメンバー(スペイシーT、ジョン・マクナイト、ジョン・ステュワード)を加え、さらにはジョージ・クリントン、バッド・ブレインズのHR、ペリー・ファレル、レッド・ホット・チリ・ペッパーズからはフリー、ジョン・フルシアンテ、チャド・スミスといった、そうそうたるメンバーをゲストミュージシャンに迎えて制作された。こうした経緯からか、このアルバムの名義は「Fishbone and the Familyhood Nextperience」となっている。 一聴したところ、サウンド的には単純に「大人しくなった」というのが素直な印象だ。以前「The Reality of my Soroundings」や「Give a Monkey a Brain...」で見られたようなヘヴィロック表現は影を潜め、どちらかというと聴き心地のいいレゲエ、ミドルテンポのスカ、R&Bなどの曲で固められている。とはいえ、メロディのよさ、グルーヴ感といった、彼ら本来の持ち味失われていない。 個人的な聴き所を挙げておくと、P-Funk色濃厚でゆったりとしたグルーヴを聴かせる1曲目の「Shakey Ground」、思想的に彼らと通じるものがあると思われるスライ&ザ・ファミリーストーンのカヴァー「Everybody Is A Star」(ジョージ・クリントンをはじめ、多数のゲストヴォーカルが参加している)、スウィングしている「Karma Tsunami」などだろうか。 以前のような爆発的な躍動感は感じられないし全体的に「ゆるい」印象は免れないが、バンド自体が苦しい時期を通過した末での「仕切直し」的意味合いが強い作品だと言える。2000年夏にフジロックのため来日した際、「Juice」というミニコミ誌のインタヴューに答えてノーウッドが次のように述べている。 「(前略)このアルバムはフィッシュボーンにとっての新しい始まりのようなもんなんだ。考えてみると、おれ達が最初にバンドを始めた頃に戻ったような…。だけど同時に、フィッシュボーンの目指す未来でもある。(後略)」 今現在のバンドをそのまま切り取ったという意味で、なんというか「ショウケース」的性格を持つアルバムだという印象も持つが、いずれにせよ、このサウンドが彼らの新たな「原点」になるはずだ。これから彼らのサウンドスタイルがどのように変化していくのかは分からないが、すばらしく意味のある音楽という点ではきっと変わらないことだろう。フィッシュボーンはまだまだくたばってなどいない。これからも転がり続けるのだ。(mine-D)

前作との間に、ライヴ盤スタイルでリリースされた「Live at the Temple Bar and More」や、初のライヴDVD作品「Live in Amsterdam」などを挟んだものの、オリジナルアルバムとしては実に6年ぶりにリリースされた本作。ここまでたどり着くには、バンドは様々な困難を乗り越えなければならなかった。 前作「サイコティック・フレンズ」以来ギタリストとして活躍してきたスペイシーTだが、彼の友人が撮ったフィッシュボーンの映像を、DVD 「Critical Times」として勝手に発売してしまうというトラブルがあり(このDVDをフィッシュボーン側は認めておらず、「買うな」という声明をサイト上で発表した)、その絡みもあってスペイシーTが脱退してしまう。そしてついにはオリジナル・メンバーで、長年バンドと連れ添ってきたダーティー・ウォルトも脱退してしまい、バンドは結成以来何度目かの危機を迎えた。 普通のバンドだったら、何年も売れないまま活動してきた上にこれだけ何度も危機的な状況に置かれたら、とてもバンド続けていこうという気にはならないだろう。それでもこのバンドは体勢を立て直し、まずはSilverbackというマネジメント会社にきちんとしたマネジメントを託し、元スーサイダル・テンデンシーズのロッキー・ジョージや、ドレ・ギプソン等、新たなメンバーを迎え、ついにこうやってアルバムをリリースするところまでこぎつけた。 そして内容はというと…結論から言うとこれはもう素晴らしいとしか言いようがない。上で述べたようなハードな状況を経てきたのが信じられないくらい、躍動感にあふれたサウンドだ。スカ、レゲ、パンク、ファンクにヘヴィ・ロック、ハード・ロックといったごった煮サウンドのオリジネイター面目躍如というか、初期のサウンドに戻ったというか、本当に「フィッシュボーンらしい」音に仕上がっているのがうれしいところ。しかしここまではじけている音を聴いていると、とても20年以上キャリアのあるバンドとは思えない。あり得ない。 「Jack Ass Brigade」や「Let Dem Ho's Fight」「Frey'd Fuckin' Nerve Endingz」「Premadawnutt」などのパンキッシュな曲はこれでもかというくらいクレイジーにすっ飛ばしている。才能あふれる新メンバー、ドレ・ギプソンの随所におけるヴォーカルやコーラス、あるいはドラマーのジョン・ステュワードが「Faceplant Scorpion Backpinch」でラップを披露しているあたりが、新しい魅力と言えるだろう。ちょこっと出てくるメキシカンテイストのトランペットもおもしろい。それと、「Party With Saddam」や「Forever Moore」なんかのスカ・チューンの素晴らしさは、改めて特筆すべきものがある。 「We Just Lose Our Minds」や「Behind Closed Doors」といった、社会的メッセージとブルーズがないまぜになったような曲も、フィッシュボーン節健在という印象だ。また随所にユーモアも込められていて、まさに「This is Fishbone」という一枚。また「サダムともキム・ジョンイルともパーティーしようぜ!流れる血は同じだぜ」という「Party With Saddam」のメッセージは、フィッシュボーンにしか言えないだろう。素晴らしい。 ぜひとも現メンバーでじっくり腰を据えて、バンドとしてさらに進化していってほしいと、心から願っている。(mine-D)

2011年発表の7曲入りEP。綴りは違うがアメリカで「Krazy Glue」という商品名の接着剤が販売されている。「強烈な結びつき」とでも訳するのがいいだろうか。本作のあとにリリースするEP「Intrinsically Intertwined」の意味は「本質的に絡み合っている」「切っても切れないほど結びついている」なので、この辺は2010年代を貫くフィッシュボーンのテーマなのかもしれない。 音楽的には、リフ中心のハードロックや、早い曲調のパンク側面が強い印象。ノーウッド(ベース)とジョン・ステュワード(ドラム)が作る土台がとにかくタイト。ギターのアグレッシブさも目立つ。曲によってはパンク寄りの勢い全開、時にはスカ的なカッティングも見せる。またジャンルの縦横無尽さが顕著で1曲ごとにファンク→スカ→パンク→ジャズ的スウィング…と展開が激しい。この辺りは元祖ミクスチャーバンドとしてフィッシュボーンの面目躍如と言えるだろう。以下、1曲ずつレビュー。 1.Crazy Glue ゆっくりしたレゲエで始まり、ホーンが入る。ロックに曲調が変わる。音響的には異なる音や声が四方から飛び出すように配置されていて、まるでスピーカーやヘッドフォン越しに多方向からエネルギーが襲ってくる感覚がある。最後に、不協和音に傾いていくエンディングは、フィッシュボーンらしい「秩序と混沌が交差する瞬間」を象徴する演出と言えるだろう。MVがあるのでぜひ見て。 2.Flutter Butterfly 「Crazy Glue」のカオスな空気を引き継ぎつつ、この曲では テンポがグッと上がり、ロック寄りのエッジが効いた仕上がりになっている。ブリブリのノーウッドのベースがカッコいい。flutter = 羽ばたく、ひらひら舞う、落ち着きなく動くチョウチョというニュアンスだろうか。発音してみると言葉の響きが面白いので単純に響き重視なのかもしれない。 3.Deep Shit Backstroke 少しスローなハードコア・パンクという感じ。アンジェロのリードボーカルが心地よく響く。 4.DUI Friday DUI はアメリカの法律用語で “Driving Under the Influence” の略で、直訳すると「飲酒や薬物の影響下で運転すること」=飲酒運転 を指す。だから “DUI Friday” は、「金曜の夜はみんな酔っ払って運転して捕まる日」といったブラックジョークや皮肉のニュアンスになる。初期から「Alcoholic」のような曲でもわかるように、飲酒運転に対する批判・皮肉のメッセージが込められていると考えられる。 5.Akkafoo 速い曲調のパンク曲。サビのピアノの音が物悲しいテイストを添えていてよい。タイトルは造語だと思われる。EP全体としても言えるが、ダーティー・ウォルトのヴォーカルが多くフィーチャーされている。 6.Gittin' in That Ass この曲もパンキッシュ。サビのギターリフがカッコいい。タイトルをそのまま訳すと「尻の中に入る」だが「きつく叱る/説教する」「めちゃくちゃ突っ込む/攻撃する」「容赦なくやり込める」といった意味のスラングらしい。DUI Fridayから続く流れで、飲酒・社会的な抑圧・人間関係に対して「妥協せずぶち当たる」姿勢が現れてるのかもしれない。 7.Weed, Beer, Cigarettes マリファナ、ビール、タバコというタイトルなので歌詞は確認できないものの、ハチャメチャでエネルギッシュでユーモラスなパーティーチューンだろう。ギターとベースが複雑なリフを繰り出す一方、アンジェロが切々と歌い上げるメロディが素晴らしい。後半のホーンもいい。ノーウッド曰く「バーストするエネルギーが詰まったベースラインを思いついた時、そのバカバカしさに思わず笑ってしまった」とのこと。 (mine-D)

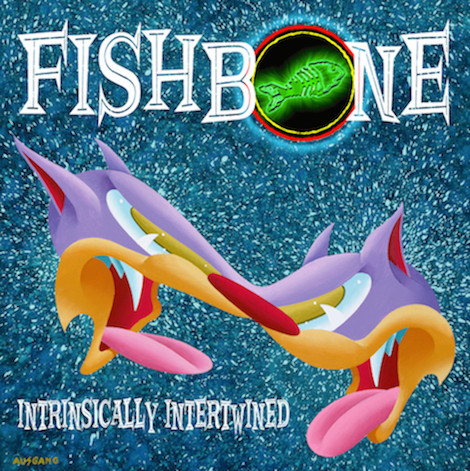

2014年リリースのEP。このアルバムはCDがほとんど流通しておらず、フィジカルを手に入れるのがかなり難しいとのこと。サブスクはSpotifyにはあるけどAppleMusicにはない等、少しややこしい。Bandcampにあるのでそちらでフルで聴くことができる。 Intrinsically Intertwined - EP|Fishbone タイトルの意味は「本質的に絡み合っている」「切っても切れないほど結びついている」といったニュアンス。“音楽と人生”、“ジャンルと表現”、“個人と社会”が根本から絡み合うというバンドの姿勢を体現しているとも言える。 派手な作品ではないが、彼らのデビュー時からの音楽的姿勢が継続して維持されていることがわかる、良品と言えるだろう。以下、各曲解説。 1.Unstuck どこかアンニュイさを感じさせるミドルテンポのファンクチューン。アンジェロ独特の語りかけと、歌い上げるメロディが特徴的な1曲。間奏のバリトン・サックスのソロがいい。「くっついていたものがほどける」というタイトル通り「動けなくなっている自分を打破したい」というテーマと思われる。 2.Interdependent 少しダブっぽい感じのゆったりとしたリズムの上をノーウッドのベースがうねりまくる印象的な曲。ホーンの音とジャジーなギターもいい。「Interdependent(相互依存)」は、メンバー同士や社会全体、さらにはジャンルや文化同士の有機的なつながりを象徴する楽曲だと思われる。ちなみに「Interdependent」と「Intrinsically Intertwined」は語義的にもつながっていて、「根源的に絡み合い、互いに依存しあう」というEPのコンセプトが、この2つのタイトルだけでも十分伝わってくると言える。 3. Bustin Suds 時々フィッシュボーンの楽曲に現れる要素、スケールの大きいハードロックタイプの曲。タイトルの意味は「皿洗いをする」。歌詞が不明なので確かなことは言えないが人が生きる上でぶち当たる困難さ、皮肉さを皿洗いという行為に模して表現していると思われる。 4.Kung Fu Grip ダーティー・ウォルトがメイン・ヴォーカルのパンキッシュな早い曲。とにかく楽しい!ひたすら「カンフーカンフー」と叫んでるだけの歌詞も含めて彼ら本来のユーモア、楽しさがよく出ている曲。キャリアが長くてもまったく落ち着いたりせず、こういう曲をやる姿勢がすばらしい。 5. Whipper Snapper アコーディオンやトランペットの音が踊り回るポルカのような曲調。ゴスペルを感じさせるコーラスが面白い。「Whipper Snapper」は英語で「生意気な若造、小僧」という意味。 歌詞そのものはネットに見当たらないものの、曲調とタイトルから推測するに「若者の過信や生意気な態度」を皮肉混じりに描いた曲と思われる。 (mine-D)

2018年の衝撃的な(ほぼ)オリジナル・メンバーでの復活劇を経て、2023年にリリースされたEP。Drs.のフィッシュとGt.のジョン・ビッガムは脱退してしまったが、それでもオリジナル・メンバーが4名残った状態での活動。今作はNOFXのファット・マイクがプロデュースした。1992年に共演して以来、ずっとプロデュースしたいと思っていたとのこと。 ジャケットは彼らのファーストEPとほぼ同じで、各メンバーの顔の部分をテープで隠したもの。このジャケットの意味するところは今のところ不明だ。 曲調はバラエティに富んでおり、彼らの特徴であるごちゃまぜサウンドが際立った作品だと言える。各曲について簡単に触れておきたい。 1. All We Have is Now 軽快なミドルテンポのスカのリズムの中にも哀愁を含んだ曲調。「俺達が生きることができるのは今この瞬間だけ、時間が許してくれるとは思うな」という力強いメッセージ。 2.I Don't Care クリスによる「何を言われても構わない」「政治や権力、嘘に屈しない」 「ただ自分の人生を生きるだけ」 というシンプルなアティテュードを歌った楽曲。シンプルでスケール感のあるスカのリズムが心地よい。クリスの作曲能力とヴォーカリストとしての力量が光っている。 3.Estrange Fruits NOFXとの共同名義。「Strange Fruit」は1937年にアベル・ミーロポル(ペンネーム:ルイス・アラン)作の詩「Bitter Fruit」が原作で、1949年にビリー・ホリデイが歌ったことで広く知られるようになった。 これはリンチによる殺害を「奇妙な果実」にたとえて、深い抗議と悲痛を表現した作品だが、この曲では原曲のリンチへの抗議を、「警察による暴力」に置き換えることで、過去と現在をつなぐ意識的な曲作りをしている。 他曲がより陽気・ポジティブなテーマなのに対し、本曲はEPの中に“社会への真正面からの目”を置いており、作品全体に重厚な深みを与えている。 4.Cubicle この曲はフィッシュボーン復帰前にクリスがやっていたバンド「Ultra Infidels」の曲。パーティションで区切られた仕事場=キュービクルの閉鎖性、息苦しさを歌っている。この曲もフィッシュボーンに特有の「軽快な曲調だけど重苦しい内容を歌っている」にあたる、特徴的な楽曲。 5. Wake Up My Child EPを締めくくるのはジャジーなスウィング調楽曲。Gt.のMark Phillips作とのこと。ロサンゼルスでの人生や成長を歌っていると同時に、子どもたちへ未来を託す希望の持てるメッセージにもなっている。(mine-D)

2018年、フィッシュボーンはほぼオリジナル・メンバーで再集結を果たし、2019年にはフジロック・フェスティバルに出演。あの興奮は記憶に新しい。 (ほぼ)オリジナルメンバー再結集、フジロック含むツアーも しかしその後、ドラマーのフィリップ・フィッシャーやギタリストのジョン・ビッガムが脱退。さらに2024年には、バンドの中核であったノーウッド・フィッシャーとダーティー・ウォルトまでもが、メンバー間の対立を経て離脱するという衝撃的な事態に見舞われた。バンド名「フィッシュボーン」すら使えなくなるのではという声も上がり、つい最近までの盛り上がりが嘘のような危機的状況に陥った。 ノーウッドとウォルト脱退報道/バンド名消滅の危機か それでも彼らは前進を選んだ。困難を乗り越え、新たなメンバーとともに楽曲を制作し、ついにリリースへとこぎつけたのである。フルアルバムとしては2006年の『Still Stuck In Your Throat』以来、実に19年ぶりの作品。今回は日本国内盤もリリースされ、まさに感無量といえる。 現在のメンバーについては、共同運営者moggeeさんがまとめてくれた「Band Members」のページを参照してほしい。 Band Members 特筆すべきは、2000年代の活動を支えたギタリスト、Spacey Tの復帰。また、一時的に参加していたベーシストのAroyn Dayはすでに脱退しているものの、本作の全曲でベースを担当している。 音楽面では、ハードコア、スカ、レゲエ、ソウル、ファンクといった要素が絶妙に混ざり合った、まさに“原点回帰”的なサウンドとなっている。いわゆるミクスチャーの元祖としての貫禄を見せつけながら、ディキシーランド・ジャズ風の要素が他に類を見ない個性を放っているのも健在。 フィッシュボーンといえば、社会問題への鋭いアプローチでも知られてきたが、今作でもその姿勢は揺るがない。「Last Call in America」「Secret Police」「Racist Piece of Shit」「Hellhounds On My Trail」といった楽曲において、トランプ政権への強い批判を明確に打ち出している。 トランプ政権の登場以来、アメリカ社会は混迷を極めている。強権的な空気が漂う中、政治的な主張を貫くことは並大抵のことではない。「トランプはひどい、だが対抗馬だった民主党にはまともな候補がいたのか?」といったモヤモヤが渦巻く今、フィッシュボーンの頑固なまでにまっすぐな姿勢は、再び真剣に物事と向き合うべきだという意識を呼び覚ましてくれる。 とはいえ、重いテーマばかりではない。フィッシュボーンらしいユーモアも健在で、「Adolescent Regressive Behavior」や「Gelato the Clown」など、日常を切り取った楽曲も収録されている。 また、今作はクリス・ダウドが復帰して初のフルアルバムでもあるため、彼が手がけた楽曲やヴォーカルを務める楽曲も多い。特にラストを飾る「Love is Love」は、ジョン・レノンの「Imagine」にも通じるような、スケールの大きな感動的バラードであり、必聴といえる。 レジェンドと呼ばれるようになった今も、変わらぬサウンドとアティチュードを貫くフィッシュボーン。その姿は力強く、今なお新鮮であり、これからも末永く活動を続けてくれることを願わずにはいられない。遠い日本にも、彼らを愛する“ソルジャー”がいることをぜひ伝えたい。そして、ぜひこのアルバムを携えて来日してほしいと、心から願っている。 (mine-D)

フィッシュボーン2000年代のライブ盤リリース第一弾。普通のバンドの場合ライブ盤というとヒット曲が収録されるものだが、このアルバムではリリース時点ではすべて新曲で、後にアルバムに入る曲もあるが、多くはこのライブ盤にしか収録されていない名曲揃い。この時期のメンバーは特に演奏が優れており、実に聴き応えのあるサウンドだ。演奏されている曲もアレンジもいいので自信を持ってお勧めできる。好みもあるが個人的にはスタジオ・アルバムよりもいいとさえ思う。筆者にしてもフィッシュボーンというバンドを本当にヤバいと思ったのはこのライブ・アルバムを聴いてからだ。 サウンド的にはヘヴィ要素とホーンのバランスがよく、全体的にサウンドの統一感が取れている(なお、サウンド・エンジニアとしてFoo Fighters, Queens of the Stone Age, Counting Crows, Isaac Hayes, Ben Harperなど豪華メンツとの仕事で知られるBradley Cook氏が関わっている)。 パンキッシュな早い曲にヘヴィネス、パンク、スカ、デキシーランド・ジャズ要素がまさにごった煮になっており、2000年代のフィッシュボーン・サウンドを決定づけている作品だと言える。また90年代後半のゴタゴタ、メンバー脱退を経て、コツコツとメンバーを厳選し、最強のライブバンドとして復活を印象付けた1枚だとも言える。以下1曲ごとに解説を。 1.Skank 'N Go Nuttz 疾走感のあるパンキッシュな早い曲。ヘヴィなギターサウンドに複雑なリズム展開が特徴的。後半のダーティー・ウォルト主導の掛け合いがカッコいいし間奏のホーンも最高。この曲は後に出たスタジオ・アルバム「Still Stuck in Your Throat」に収録された。この曲はFishbonelive.orgによると2016年頃までライブでよく演奏されていたようだ。 2.Are U Wit It 「これわかる?」という意味のタイトル。ゆったりしたペースの曲。ノーウッドの変態的スラップのベースがブリブリとうねり、ものすごいグルーヴ感を醸し出している。アンジェロの歌い上げるメロディー、Spacey-Tの面目躍如なスペイシーなギターソロ…と聴きどころ満載で、この曲もライブ盤にしか収録されていないが大変な名曲だと思う。 3.Premadawnutt この曲も後に「Still Stuck...」に収録された。その後ライブでもよく演奏されており、記録では2008年まで演奏されている。初期を彷彿とさせる印象のホーンから入り、早いテンポにハードロック的ギターリフ。途中レゲになったり、めまぐるしく変わる曲展開は緻密に計算されており、かつ勢いのある曲で素晴らしい。 4.Demon In Here Dr. MadVibeの詩朗読から始まるこの曲。ヘヴィメタル要素に複雑なリズム展開が光る。ジョン・ステュワートのドラム・プレイやホーンとメタリックなギターのバランスが特にいい。 5. In The Heat Of Angrrr この曲もオリジナル・アルバムには含まれておらず、ライブ盤でしか聴けない。他の曲でもそうだが、「ヘヴィなギターサウンドとホーン」がこのライブ・アルバムの特徴的なサウンドで、この曲もその代表といえる。これもパンキッシュで早い曲調。間奏での、ジャジーでメキシカンな味わいのギターがいい。 6.Last Dayz, Critical Times 90年代終わりから2000年代にかけて自分たちが経験したような危機的状況(Critical Times)がテーマとして歌われている。高らかに鳴らされる不穏なホーンに続いて、とてもゆっくりしたゴリゴリなメタル・リフ→急に入る軽快なレゲ→メタルという感じでコロコロ変わる展開が面白い。 7.Git Out Of The City ディキシーランド・ジャズ(この名称をよく使うが正しいのかはよくわかっていない。ニュアンスは伝わっていることを願う)要素とレゲ要素が絡み合う、こちらもゆっくりしたテンポの曲。1940年代アメリカのフィルム・ノワールのようなクールさ。アンジェロの歌唱力が光る。 8.Down Boy ジャジーなリズム・ベースラインとホーンの絡みが実にクール。間奏になるとまた全然違う展開になり、このライブ・アルバムの曲は展開の面白さも魅力の一つだと言える。 曲が終わり、4分間に渡って収録されている観客の「Fishbone is Red Hot!」のアンセムが、このバンドがどれほどファンから愛され、支えられているかを立証していると言える。 アルバムに入っている曲をライブで演奏している動画↓ このライブ・アルバムは現在サブスクには出ていないが素晴らしいアルバムなので、中古CDなどでぜひ手に入れてほしい。絶対にがっかりしないと保証させてもらう。(mine-D)

フィッシュボーン2000年代のライブ盤リリース、「Live at the Temple Bar」に続く第二弾。音源と映像(DVD)が存在する。 毎年アムステルダムで行われているカナビス・カップ(大麻フェスティバル )のライブに2002年11月に出演した記録で、『ハイ・タイムズ』誌のクリエイティブ・ディレクターであるスティーヴン・ヘイガーが映像作品の監督を務めている。映像の編集はアーロン・ストレブス、DVD用のインタビュー映像は後日、マイク・エスタソンによって撮影された。 前作のテンプルバーの時と同じ時期・同じメンバーで、演奏の技術、集中力は相当高いレベルにあると言える。このアルバムも前作と合わせて強力にお勧めできる非常にいいライブ・アルバムなので迷っている方はぜひ購入してみてほしい。サブスクにはないが、タワーレコード等でCD+DVD版を扱っている場合が多い。 内容だが、この後にリリースされる「Still Stuck In Your Throat」に収録される曲と、これ以前にリリースしたヒット曲の混合構成。前作「Live at the Temple Bar」と今作にしか収録されていない名曲もある。この次に出る名作「Still Stuck…」で結実する2000年代サウンドを決定づける位置づけの作品だと思う。 以下、各曲の解説を。 1. X-Quewz Mee, Dr. Madd Vibe, Emergency House Call Pull-ease Dr. MadVibeのポエトリー・リーディング。2002年にリリースされたEP「The Friendliest Psychosis of All」にも同名曲が収録されている。ただしアレンジがまったく違う。ノーウッドのスラップベースとスペイシーTの超絶速弾きギターが映える。少し長いがポエトリーの内容をChatGPTに翻訳してもらったので載せておこう。

「ロックスター」 子どものころ、ショウに行ってロックスターを見た。 レコードをかけて、ジャケットを眺めて、ロックスターに憧れた。 R&Bも少し聴いたけど、ポルカもサルサもクラシックもピンと来なかった。 オレはブーツィーやドクター・ファンケンシュタイン、ジミーみたいになりたかった。 色なんて関係ないと思ってた。 すべては平等に見えていた。 ――人種差別的な音楽業界に無知だった。 そう、「人種差別的な音楽業界」に。 音楽業界、白いロックスター。 どこを見ても白いロックスター。 新聞を読んでも白いロックスター。 テレビをつけても白いロックスター。 黒いロックスターはほんのひと握り。 トークン扱いの黒人ロックスター。 物議をかもさない黒人ロックスター。 日本人がちょっとスパイスとして登場することもあるが、 海外だから意思疎通もない。 プロパガンダの仕組みなんて知らなかった。 気づけばその犠牲者、トリックに引っかかるオレ。 黒人の兄弟たちがロックンロールをやって メジャーレーベルと契約して、魂を売ってロックスターになる。 ――ロックスターを演じろ、そう言われる。 椅子を壊し、ラジオを蹴り飛ばし、 ホテルをぶち壊し、ジェットで飛び、借金を背負い、躁鬱になり、 タバコを吸い、ヤッて、ウソをつく。 それがロックスターの生き方だと。 金と名声を得たと思ったが、 上にいる白人たちの貪欲さが、オレの芸術を腐らせ、 音を薄め、ファンクを水で割ってしまう。 だが、それがこの弱い社会で「必要」とされるロックスター像。 パウダーまみれのロックスターが、人々をバカにする。 ヘロインを打ち、コカインを吸い、ギターを壊し、飛行機を落とす。 名声の代償に銃を頭に――まるでカート・コバーン。 R&Bやラップは黒人のものとされるが、 黒人のロックは脅威になる。 白人の力の構造、ステレオタイプ、 「ロックスターは白く、ラップスターは黒い」――そんな構図を壊すから。 白人がラッパーになれば簡単に売れる。 古い奴隷制の延長、企業の白い扇動。 ロックは黒人ブルース・シンガーから盗まれた音。 盗んで、殺して、ぐるぐる回して――それが「ロックスター」。 色なんて関係ないと思ってたけど、 今じゃ逃げられない。 テレビが流す白い恐怖に、目も耳も支配されてる。 人種差別、分断、メディア操作。 オレは怒ってる黒い兄弟さ。 色の壁のせいで音楽ができない。 借金まみれ、7枚組のアルバムを出しても報われない。 ファンクな魂があっても誰も知らない。 社会の真実を歌う者は“過激派”と呼ばれる。 世界は退屈で悲しい。 ロックスターは金と女と光とドラッグを持ってるが、 現実はもっと空っぽだ。 オレたち兵士は行進する。 差別と偏見の床を叩きながら。 カンナビス・カップを楽しみにして、仲間と笑って、吹いて、幸せになる。 街を歩き、広場でサックスを吹く―― みんなが好きなことをしてる場所で。 最高だった。 バスでも電車でもタクシーでも、みんな吸ってる。 アメリカでもこうならいいのに、って思った。 子どもの頃、LAから白人ばかりのサンフェルナンド・バレーへ引っ越した。 「バターミルクの中のハエ」みたいに感じてた。 でもノーウッドや仲間と出会って、 「白い街にいても、黒人のままでいい」と思えた。 高校のタレントショーに出て、最初は小さなステージだった。 マダム・ウォンやクラブの駐車場で演奏して、 デイヴィッドが「契約したい」と声をかけてきた。 「冗談だろ」って笑ってクラブに入った。 ビースティ・ボーイズのツアーでは裸の女と酒だらけ。 でもフィッシュボーンはオタクと科学好きばかり。 そのツアーでオレはラスベガスで結婚したんだ。 ――そして離婚した。 思い出そうとしても記憶が曖昧だ。 まるで墓場を掘り返してるみたいだ。 ロックスター、それが俺たち。 最高級のレンタカーに乗って国中を回り、 ショウやテレビに出るけど、 ツアーが終わればほとんど何も残らない。 レコード会社の取り分ばかり。 メディアも金持ちもバカどもばかり。 オレは真実を音楽で届けようとしてきたのに、 搾取され、使い捨てられた。 「有名だが金はない」――これが現実だ。 まったく、クソみたいな話だろ?2. Alcoholic 本当に初期から演奏している曲。1996年の「Chim Chim's Baddass Revenge」や、この後の「Still Stuck...」にも収録されるが、実に1985年から現在までステージで演奏され続けているフィッシュボーンにとっての超重要ナンバー。「お前らみんな大麻吸ってるな、でもアメリカじゃみんな酒を飲むんだ…」という導入から入る、酒飲みがテーマの楽曲。レゲ→軽快なロックへの曲調転換が面白い。 3. Just Allow ただ手放して、任せて、許してみろと歌うアンジェロの哲学が反映された曲。アップテンポのスカのリズムの裏でブリブリと唸りまくるノーウッドのベースがカッコイイ。 4. In The Heat of Angrrr こちらは前作「Live at the Temple Bar」 にも収録されていたこの曲。ライブ盤に収録されている他には、「The Psychotic Friends Nuttwerx」(2000)の日本版ボーナス・トラック(スタジオ録音)として発表されている(これはとてもレア)。「ヘヴィなギターサウンドとホーン」 という2000年代前半のサウンドを象徴するような曲。残念ながらこの時期のライブでしか披露されておらず、2003年を最後に演奏されていない。 5. AIDS & Armageddon 「The Psychotic Friends Nuttwerx」に収録されていた曲。80〜90年代当時の恐怖や虚無感、そして皮肉を描いている。フィッシュボーンに特徴的な社会批評的リリック。 6. Are You Wid It こちらも前作「Live at the Temple Bar」 とこのアルバムにしか収録されていない隠れた名曲。2005年を最後に演奏されていない。 7. Cholly ファースト・アルバム「In Your Face」に収録され、ライブでも長く演奏されている定番曲。非常にタイトで集中力のある演奏。 8. Ma & Pa こちらも説明不要のライブでの超定番曲。力の入ったいい演奏。 9. Skankin' to the Beat 前曲から続けて演奏される怒涛の定番曲。ベスト盤以外には収録されていないが、これも定番中の定番曲。1985年から現在に至るまで演奏され続けている。 10. Premadawnutt 後の「Still Stuck...」にも収録されている曲。疾走感があり、ヘヴィ要素とホーンの絡みがかっこいい。 11. Chim Chim's Badass Revenge 1996年にリリースされた同名アルバムよりタイトル曲。ジョン・ステュワートとノーウッドのリズムが素晴らしい。思わず体が動いてしまう。 12. Bonin' in the Boneyard こちらもライブ定番の超絶ファンキー・ナンバー。この日の演奏は特にすばらしいと思う。 13. Sunless Saturday “I hate this sunless Saturday, Chase these clouds away”(こんな太陽のない土曜日は嫌いだ、雲を追い払ってくれ)とハード な現実を歌うフィッシュボーン流のブルーズといえるが、“Freedom come”と希望も歌う。1991年「The Reality of My Surroundings」収録。 14. Swim ラストはフィッシュボーンのレパートリー中最もヘヴィーなこの曲で締め。最後の高速パートがよい。 (mine-D)

Bordeaux in 2009 The first full-length of theirs to appear on vinyl in 16 years. CD and DVD.

RockHouse Live put out this CD in 2012 of a San Francisco performance. Limited to 500 copies, and quite difficult to find.

02. I Wish I Had a Date

03. Housework

04. Ma & Pa

05. Date Rape

06. Akkafoo

07. Bonin' in the Boneyard

08. Dui Friday

09. Question of Life

10. Lyin' Ass Bitch

11. Cholly

12. Crazy Glue

14. Flutter Butter

15. Let Dem Ho's Fight

16. Give it Up

17. Sunless Saturday

--Encore--

18. Everyday Sunshine

19. Skankin' to the Beat

20. Alcoholic

21. Freddie's Dead [Not Played]

22. Weed Beer and Cigarettes [Not Played]

23. Party At Ground Zero [Not Played]

0 comments:

コメントを投稿